肩こりや身体のだるさ、実は「筋膜(きんまく)」が関係しているかもしれません。

スマホやパソコンで同じ姿勢を続けていると、筋肉だけでなく、そのまわりを包む“筋膜”までこり固まってしまうことがあります。

ストレッチや運動で一時的に楽になっても、すぐ元に戻ってしまうのは、筋膜の癒着が原因かもしれません。

今回は、そんな筋膜の役割や筋膜リリースという対処法について、わかりやすく解説していきます。

筋膜とは

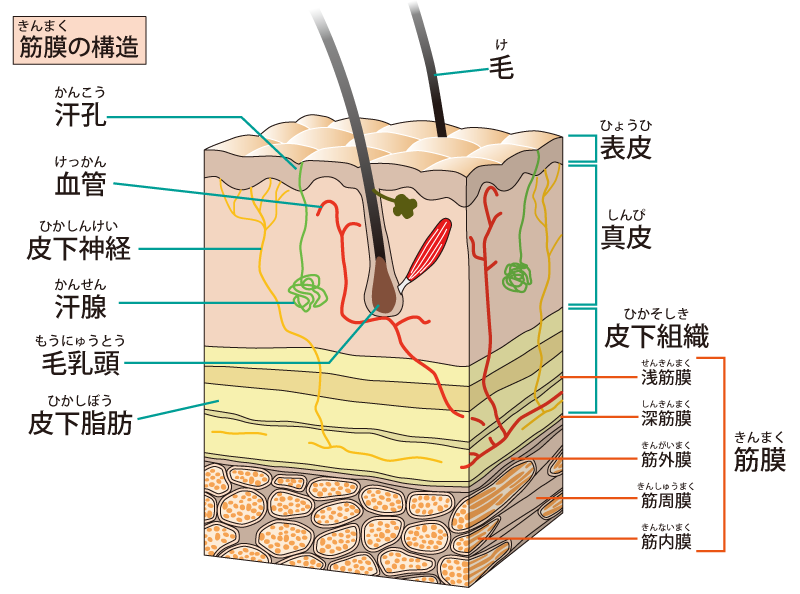

筋膜とは、筋膜とは、皮膚、骨、筋との中間の位置に存在している丈夫な膜状の結合組織です。

●浅筋膜

筋肉を包み込む薄い膜状の結合組織のことで全身に網目状に張り巡らされています。

●深筋膜

骨や腱、筋肉、各種臓器、血管、神経を包むように存在しています。

また、筋外膜、筋周膜、筋内膜など層を成して存在しています。

筋膜は、筋肉を保護する作用や、筋収縮時の滑りを助ける作用に加え、血管や神経、リンパ管を支えて通過させる機能も担っています。

このように全身的に支持機能を担っていることから「第二の骨格」と呼ばれることもあります。

筋膜は主にコラーゲン線維とエラスチン線維で構成されており、水分と細胞、基質と共に身体の形状維持や動きに合わせた形状変化を助けているのです。

近年では、筋膜の研究が進み、原因不明の痛み治療への可能性も期待されています。

筋膜の機能低下

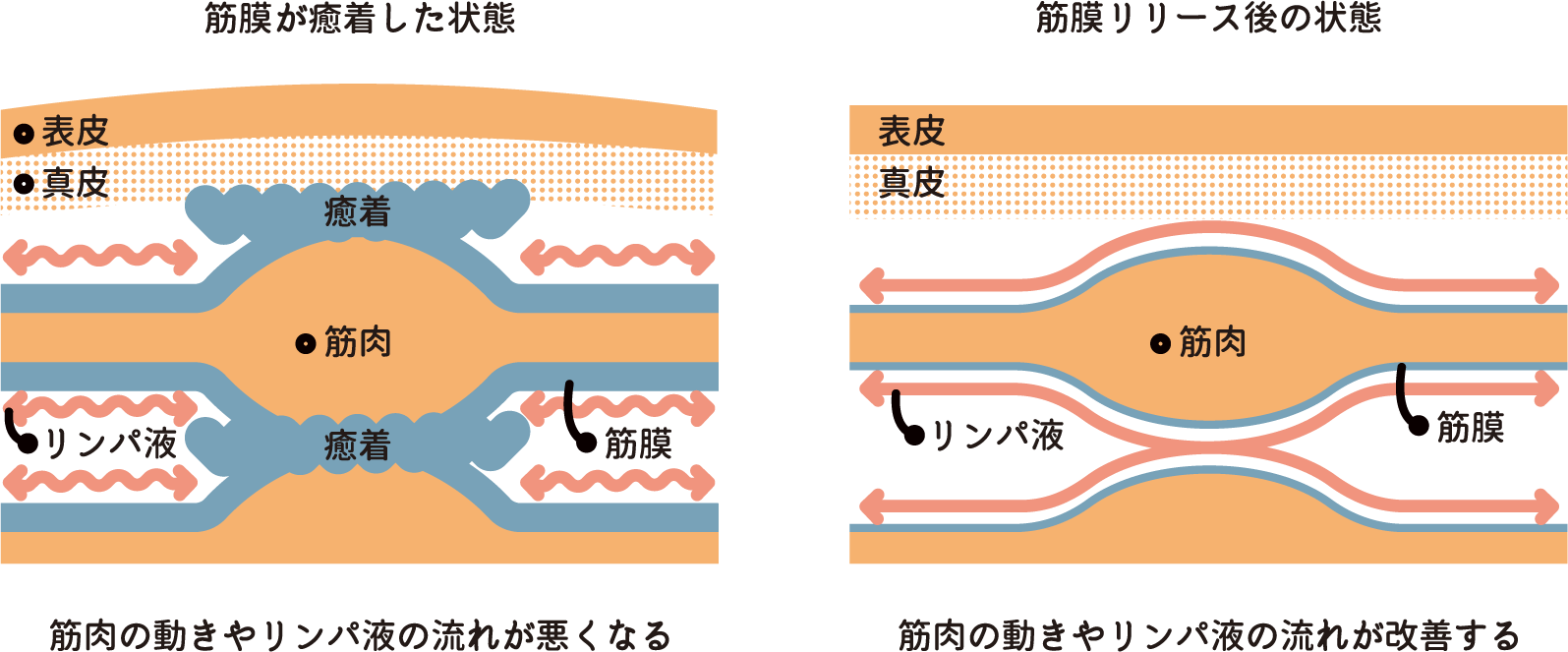

筋膜は、怪我や長時間の圧迫、運動不足や過度な運動などによって血流が悪化し、柔軟性が失われると機能が低下します。

これにより筋膜の滑走性が悪くなり、癒着や硬化が生じてしまうのです。

筋膜は全身で繋がっているため、一部の筋膜の機能が低下すると、他の部位にも影響が及ぶ可能性があります。

例えば、マラソンなどふくらはぎの筋肉に疲労が蓄積した場合に首や肩に痛みを感じることがあります。

その際に首や肩のマッサージやストレッチをしたとしても、すぐにコリや痛みが再発することがあります。

そういった状況を改善するために、ふくらはぎの筋膜リリースを行なった上で首や肩のコリをほぐしていく、などの対策が必要になってきます。

筋膜リリースとは

筋膜リリースとは、全身に張り巡らされている筋膜の硬直やねじれ、ゆがみを解きほぐすことです。

長時間同じ姿勢を続けることや、日常の癖などで筋膜が自由に動かせなくなり、よじれや癒着が生じてしまうことがあります。

これは、筋膜を構成するコラーゲン線維とエラスチン線維の一部が凝り固まり、本来の滑らかな状態が失われることで起こるのです。

筋膜リリースは、ストレッチのように筋肉を一定方向に伸ばすのではなく、筋膜を様々な方向に動かし、本来の柔軟性を取り戻すことを目的としています。

これにより、筋肉や関節の可動域が改善され、体の不調や痛みの緩和、姿勢の改善、さらにはエラ張りの改善など、美容面においても効果が期待できます。セルフケアとしてフォームローラーなどを用いて自宅で手軽に行えるほか、専門家による施術もあります。

💡POINT💡

✅筋膜リリースをやると…

▶︎ 筋肉がスムーズに動けるようになる

▶︎ 血流もよくなる

▶︎ 柔らかく、痛みが減って、体が軽くなる!

筋膜リリースの効果

筋膜リリースの効果は多岐にわたり、身体の様々な不調の改善が期待できます。

セルフケアとして自分で取り組むことも可能であり、理学療法士による専門的な施術を受けた後、効果を維持するためにセルフケアを指導されることもあります。

例えば、肩や首のこり、腰痛、むくみといった悩みに効果が期待できるほか、身体の動きが硬いと感じる方にもおすすめです。

自分で筋膜リリースを行うことで、身体のバランスが整い、指先まで含めて全身が軽く感じられるようになります。

継続することで身体の良い状態を保てるようになり、セルフコンディショニングとしても活用できるでしょう。

💡POINT💡

・より専門的に方法を学びたい!

・または簡単にやってみてほしい!

・いや、じっくりと分析してやってもらいたい!

などなど、筋膜リリースのご相談は『薮下整骨院』までお気軽にどうぞ♪

→お問い合わせしてみる

筋膜リリースの方法

筋膜リリースの効果的な方法は、硬い部分や伸びにくい部分を感じながら、ゆっくりと呼吸に合わせて行うことです。

筋膜を構成するコラーゲン繊維とエラスチン繊維が解きほぐれるまでには時間がかかるため、無理に行って痛みを出さないよう注意が必要です。

最初は20~30秒から始め、慣れてきたら90秒以上行えるように時間を延ばしていくと良いでしょう。

午前、午後、入浴後など、一日のうちに数回に分けて行うことで効果が高まります。

ここからは部位に分けて効果的な筋膜リリース方法を解説していきます!

💡POINT💡

筋膜リリースを行う上での強度のイメージでわかりやすい例えをお伝えします!

首都大学東京で理学療法を専門とする理学療法士の竹井仁先生曰く、『筋膜が解きほぐれる感覚は、フライパンの上で固形バターが溶けるイメージ』と表現されています。

要するに、反動をつけて勢いよくやるストレッチなどとは異なり、ゆっくりじっくりがコツ、ということが分かりますね^ ^

■参考動画:【竹井仁】疲れない体になるには筋膜をほぐしなさい【筋膜リリース動画】@誠文堂新光社

肩こり・二重あごに効く筋膜リリース

椅子に座った状態でできる、肩こりや二重あごに効果が期待できる筋膜リリースを3つのステップでご紹介します。

①まず、背筋を伸ばして猫背にならないように注意し、両手を肩の高さで前方へ押し出すように伸ばしましょう。

この際、肩甲骨を前に押し出す意識を持つことが重要です。

そのまま20秒間キープすることで、肩甲骨周辺の筋肉の柔軟性を高めます。

②腕の高さを保ちながら両肘をゆっくりと後ろに引き、20秒間数えます。

この動きは、胸部をしっかりと開き、肩甲骨を中央に寄せることを意識して行いましょう。

この運動により、普段の生活で縮こまりやすい胸の筋肉を効果的にストレッチし、肩こりの軽減に繋がります。

③肘の高さは変えずに、両手のひらを前方に向けるように肘から上を上方へ持ち上げ、20秒間数えます。

この時、腰が反ったり、あごが上がりすぎたりしないように注意してください。

この一連の動作を丁寧に行うことで、首から肩にかけてのラインが整い、二重あごの解消にも効果が期待できます。

腰痛に効く筋膜リリース

腰痛の緩和に役立つ筋膜リリースとして、手軽に行える「体側を伸ばす筋膜リリース」をご紹介します。

この方法は、長時間同じ姿勢で過ごしたり、腰に負担がかかりやすい現代人におすすめです。

①右手または左手を机やバーなどの支えに置き、片足をもう片方の足の前に交差させて立ちます。

例えば、左手を真上に伸ばし、左足を右足の前に出して交差させ、右手を机に置いて体を支えましょう。

②左手から左足までが弓のように伸びるイメージで、ゆっくりと上半身を机側に傾けていきます。

体側全体が心地よく伸びているのを感じながら、その体勢を20秒間キープします。

慣れてきたら30秒から40秒と時間を延ばしていくと良いでしょう。

この動作を左右交互に数回繰り返すことで、腰周りの筋膜の緊張が和らぎ、腰の可動域が広がることが期待できます。

無理に強い力で行ったり、急な動きを加えたりすると筋肉に負担がかかるため、ゆっくりと「伸ばしてほぐす」イメージで実施してください。継続することで腰痛の軽減や予防につながります。

ふくらはぎに効く筋膜リリース

ふくらはぎの筋膜リリースは、下半身をすっきりとさせたい方におすすめです。

ふくらはぎの筋膜が硬くなると、下半身のむくみが生じやすくなり、体型の崩れにもつながることがあります。

①両手で安定したテーブルなどにつかまり、体を支えます。

②片方の足を後ろに大きく引き、前にある足を伸ばした状態で、ゆっくりと体重を後ろの足に移動させます。

③後ろの足のかかとが床についたまま、膝をゆっくりと曲げ、お尻や膝を下に下げるようなイメージで20秒間キープしましょう。この動きによって、ふくらはぎの深い部分までストレッチされていることを意識してください。

④前の足の膝を曲げて体重を再び前へ移動させ、今度は後ろの足の膝をゆっくりと伸ばしながら20秒間キープします。

この時も、かかとは床につけたままにすることが重要です。

この一連の動作を左右の足でそれぞれ3回ずつ繰り返します。特に伸びにくいと感じる方の足は、時間を少し長めにとり、30秒以上かけてじっくりと行うと良いでしょう。

慣れてきたら、キープする時間を徐々に増やしてみてください。

ただし、腰を丸めすぎないように注意し、常に背筋を意識して行うことがポイントです。

この筋膜リリースにより、ふくらはぎの柔軟性が高まり、血行促進やむくみ改善に繋がりやすくなります。

フォームローラーを使う方法

フォームローラーを用いた筋膜リリースは、身体の特定の部位に圧力をかけながら、筋膜の柔軟性を高める効果的な方法です。

この筒状の器具は、硬くなりがちな筋膜を効率的にほぐすために活用されます。

①身体の中で特に硬いと感じる部分や、普段伸びにくいと感じる部位にフォームローラーを当てます。この時、身体の重みを利用して、当てた箇所に心地よい圧力をかけるようにしましょう。

②圧迫している部位に関連する関節を、前後左右にゆっくりと動かします。

これにより、筋膜が様々な方向に伸ばされ、本来の滑らかな状態を取り戻しやすくなります。

例えば、太ももの裏側にフォームローラーを当てた場合は、膝を曲げ伸ばししたり、足を左右に動かしたりすると効果的です。

各箇所につき1分程度を目安に行い、無理のない範囲で継続することが重要です。

フォームローラーの硬さや表面の凹凸は多様ですので、ご自身の身体の状態や好みに合わせて適切なものを選ぶと良いでしょう。

適切な圧力をかけながら、筋膜を丁寧に解きほぐすことで、筋肉の可動域が広がり、身体の不調改善に繋がります。

■参考:大阪大谷大学|フォームローラーを使用した筋膜リリース方法

手元にフォームローラーがない場合

筋膜リリースは、専用のフォームローラーが手元にない場合でも実践できます。

例えば、硬式テニスボールやサッカーボールといった身近なものでも代用が可能です。

これらのボールは、フォームローラーよりもピンポイントで圧をかけられるため、特に凝り固まった部位に有効です。

具体的には、ボールを床に置き、仰向けになりながらほぐしたい部分にボールが当たるように調整します。

そして、心地よいと感じる強さまで体重をボールにかけ、ゆっくりと身体を動かしてボールを転がすことで、筋膜を広範囲に伸ばすことができます。

また、道具を使わずに自分の手で筋膜を操作する方法や、ヨガのポージングのように姿勢を使って筋膜を伸ばす方法も効果的です。

例えば、指先で皮膚を軽くつまんで、少し持ち上げるようにして滑らせることで、浅層の筋膜をリリースできます。

ヨガのポーズでは、特定のストレッチ姿勢を保持することで、全身の筋膜を緩やかに伸ばし、柔軟性を高めることが期待できます。

これらの方法を実践する際は、皮膚や筋肉を傷つけないよう、表面が硬いものや先端が尖ったもので強い刺激を与えないように注意が必要です。

運動後に行うことが多いですが、準備運動として取り入れるのも効果的です。

刺激が強すぎると、後で揉み返しが強く出る可能性があるため、少しずつ様子を見ながら行う時間と刺激の強さを調整するようにしてください。

筋膜リリースを控えた方が良い場合

筋膜リリースは、身体の不調改善に役立つ効果的な方法ですが、一部の方には推奨されないケースがあります。

具体的には、怪我をしている場合や感染症にかかっている場合は控えるべきです。

怪我や骨に異常がある部位はもちろん、それ以外の部位であっても、筋膜リリースを行う体勢によっては患部に負担がかかり、症状が悪化する可能性があるため注意が必要です。

また、悪性腫瘍やがん、動脈瘤をお持ちの方、てんかん、骨粗鬆症、慢性の関節炎、胃腸障害、椎間板障害、糖尿病などの疾患がある場合も、筋膜リリースは避けた方が良いでしょう。

妊娠中の方も、身体への負担を考慮し、筋膜リリースは控えるべきです。

さらに言うと、皮膚に開いた傷や縫合部がある場合、全身または局所の感染症がある場合も禁忌とされています。

血液をサラサラにする薬を服用している方や、免疫力が低下している方も、出血や感染のリスクが高まるため、事前に医師に相談することが重要です。

過去に骨折や手術歴がある方、医療電子機器(ペースメーカーなど)を使用されている方、金の糸、ボトックス、ヒアルロン酸などの美容施術を受けている方も、施術を受ける前に専門家や医師に相談するようにしてください。

筋膜リリースは、やり方や強さによっては痛みが生じたり、内出血を引き起こしたりする可能性もあります。

そのため、「少し物足りない」と感じる程度の刺激量から始め、無理のない範囲で行うことが大切です。

強い痛みを感じる場合や、逆に全く痛みが変わらない場合は、筋膜リリースを中止し、医療機関を受診することをおすすめします。

まとめ

筋膜リリースは、筋膜の硬直やねじれを解きほぐすことで身体の不調を改善する有効な手段です。

肩こりや腰痛、むくみといった日常的な悩みから、姿勢の改善や美容効果まで期待できる点が魅力です。

ご自宅でフォームローラーやテニスボールなどを活用したセルフケアも可能であり、継続することで身体の柔軟性を保てます。

しかし、怪我や疾患がある場合、妊娠中の場合は控えるべきです。

ご自身の体調と相談しながら、無理のない範囲で取り組むことが大切です。

💡POINT💡

【薮下整骨院】では筋膜リリースに関する指導や、各種体の不調に関するお悩みにも最適な治療を提供します!

一度相談してみようかな?と思われた際は是非とも薮下整骨院へお問い合わせよりお気軽にご相談ください♪

↓

薮下整骨院(本厚木・表参道・町田・吉祥寺・札幌円山・つくば市・大分市に開院)