足を上げて寝ると、なぜか気持ちいいと感じた経験はありませんか?

この習慣には、実は健康につながる多くの効果が期待できます。

具体的にいうと、重力に逆らって足を心臓より高くすることで、下半身に滞留しがちな血液やリンパの流れをスムーズにし、むくみや疲労の軽減を助けるのです。

ただ、メリットだけでなくデメリットもあるため、注意が必要です。

そこで、この記事では、足を上げて寝ることで得られる具体的なメリットと、その科学的な理由、効果を最大限に引き出すための正しい方法や、やり方を間違えた場合のデメリットまで詳しく解説します。

足を上げて寝ると「気持ちいい」と感じる科学的な理由

足を上げる姿勢が心地よいと感じるのは、血流やリンパの流れが改善されるためです。

日中、立ったり座ったりしている間、血液やリンパ液などの体液は重力の影響で下半身に溜まりやすくなります。

これが足のむくみやだるさの原因です。

一方で、足を心臓より高い位置に上げることで、下半身に滞った血液やリンパ液が重力に従って心臓へと戻りやすくなります。

その循環の促進により、細胞の隅々まで酸素や栄養素が行き渡り、同時に疲労物質の排出も促されます。

結果的に、足の重だるさが解消され、疲労からの回復が早まるため、すっきりとした感覚や気持ちよさを覚えるのです。

足を上げて寝ることで得られる4つの嬉しいメリット

足を上げて寝る習慣は、むくみの解消、血行促進による新陳代謝の向上、腰への負担軽減、疲労物質の排出促進といった効果が期待でき、日々のコンディションを整える上で役立つでしょう。

ここからは、足を上げて寝ることで得られる4つの嬉しいメリットをご確認ください。

パンパンになった足のむくみがスッキリ解消される

足のむくみの主な原因は、重力によって血液中の水分や老廃物が足の組織に溜まることです。

特に、ふくらはぎの筋肉は血液を心臓へ送り返すポンプの役割を果たしますが、運動不足や長時間の同じ姿勢でその機能が低下すると、むくみやすくなります。

一方、足を心臓より高い位置に保つと、このポンプ機能を助けることになり、溜まっていた余分な水分がスムーズに心臓へ戻ります。

結果的に、パンパンに張っていたふくらはぎのむくみが和らぎ、足が軽くなる効果が期待できるわけです。

また、足先の血行が良くなることで、冷え性の改善につながる場合もあるでしょう。

血行が促進され新陳代謝のアップにつながる

足を上げることで下半身の血行が改善されると、全身の血液循環にも良い影響を与えます。

心臓から送り出された血液は、酸素や栄養素を全身の細胞に届け、代わりに二酸化炭素や老廃物を受け取って心臓に戻ります。

足を上げる姿勢は、下半身からの静脈血の流れを助けるため、この一連のサイクルがより効率的に行われるようになるのです。

全身の血の巡りが良くなると、細胞の活動が活発化し、新陳代謝の向上にも繋がるため、積極的に取り入れたいところです。

新陳代謝が上がれば、エネルギーの消費効率が高まったり、体の修復機能が促進されたりする効果も期待できるのではないでしょうか。

反り腰が改善され腰への負担が軽くなる

仰向けで寝る際、膝を伸ばしたままだと骨盤が前に傾き、腰とマットレスの間に隙間ができて腰が反った状態になることがあります。

こうした「反り腰」の姿勢は、腰周辺の筋肉に持続的な緊張を与え、腰痛の原因となりがちです。

しかし、足上げ寝のように足を上げて膝を軽く曲げた姿勢をとると、股関節が屈曲し、骨盤の後傾が促されます。

これにより、腰椎の自然なカーブが保たれ、腰と寝具との隙間が埋まりやすくなります。

その結果として、腰にかかる負担が分散・軽減され、反り腰の改善や腰痛の緩和が期待できるわけです。

特に、腰に違和感がある人にとって、これは手軽に試せる負担のかかりにくい姿勢です。

下半身に溜まった疲労物質が流れやすくなる

運動後や長時間の立ち仕事の後には、筋肉中に乳酸などの疲労物質が蓄積し、だるさや疲れの原因となります。

これらの疲労物質は、血液に乗って運ばれ、肝臓などで分解・処理されるのが一般的です。

足を上げて寝ることで下半身の血流が促進されると、筋肉に溜まった疲労物質がより速やかに血中に流れ出し、排出されやすくなります。

その結果、筋肉の回復が早まり、翌日の疲労感を軽減する効果が期待できるのです。

特に足を使った運動の後や、一日中歩き回って足が疲れている日にこの方法を取り入れると、効率的な疲労回復を実感しやすいかもしれません。

やり方を間違えると逆効果?足を上げて寝る際の注意点とデメリット

足を上げて寝ることは、毎日実践したいですが、正しい知識を持たずに行うと、しびれや血行不良、睡眠の質の低下を招く可能性があるため、注意が欠かせません。

具体的には、快適なセルフケアとして続けるためには、適切な足の高さや実践時間、姿勢の自由度といった注意点を理解しておくことが重要となるのではないでしょうか。

ここでは、やり方を間違えると逆効果になる足を上げて寝る際の注意点とデメリットについて見ていきましょう。

心臓より高く上げすぎると足がしびれる原因に

足を上げる際の高さは、心臓の位置より高くするのが理想的な目安です。

良かれと思って足を高く上げすぎると、足先への動脈血の流れが滞り、血行不良を引き起こす可能性があります。

また、不自然な角度で足を上げ続けることで、神経が圧迫され、しびれや痛みが生じることもあります。

特に、壁に足を立てかけるような極端な角度での長時間の足上げは避けるべき。

適切な高さを保つことで、心臓への負担をかけずに下半身の血液循環を穏やかに促すことができ、安全かつ効果的に実践できるわけです。

長時間同じ姿勢を続けると血行不良を招く恐れ

足を上げたまま一晩中眠るのは推奨されません。

同じ姿勢を長時間続けると、足首や膝の裏などの特定の部位が圧迫され、かえって血行不良を招く恐れがあります。

また、体の重みで接触部分の血流が滞ることも考えられます。

ゆえに、就寝前のリラックスタイムに15分から20分程度の短時間で行うのが効果的です。

もし足を上げたまま眠ってしまったとしても、睡眠中に無意識のうちに足を下ろしたり、姿勢を変えたりできる程度の緩やかな固定にしておくのが望ましいです。

無理に姿勢を維持しようとしないようにしてください。

寝返りが打ちにくくなり睡眠の質が下がることも

睡眠中の寝返りは、体圧を分散させて特定の部位への負担を防いだり、血液やリンパの循環を促したりと、質の高い睡眠に不可欠な生理現象です。

足を枕やクッションで高く固定してしまうと、この自然な寝返りが妨げられることがあります。

寝返りが打てないと、体の同じ部分に負担がかかり続け、体の痛みやこりの原因になるほか、熟睡感が得られにくくなるなど、睡眠の質が低下する可能性も……。

特に寝相が悪い自覚がある人や、夜中に目が覚めやすい人は、足を固定しすぎないよう注意する他、スムーズな呼吸を妨げないためにも、体を自由に動かせる状態を保つようにしましょう。

自宅にあるもので今日から試せる!足を上げて寝る正しい方法

足を上げて寝る場合、正しい方法で実践することが重要です。

最後に、自宅にあるもので今日から試せる、足を上げて寝る正しい方法についてまとめます。

専用の足枕(フットピロー)で最適な高さを保つ

足を上げて寝るために設計された専用の足枕(フットピロー)を使用すると、手軽に理想的な高さを維持できます。

多くの製品は人間工学に基づいて作られており、ふくらはぎから足首にかけてのラインに自然にフィットする形状をしているため、足全体が均等に支えられ、特定の部位に圧力がかかるのを防いでくれます。

素材もウレタンやビーズなど様々で、適度な硬さと安定感があるため、寝ている間に足がずり落ちにくいのが利点です。

継続的に足上げを実践したい場合や、より快適な寝心地を求める場合は、自分に合った足枕を探してみるのが良いでしょう。

バスタオルを丸めて足の下に置く手軽なやり方

特別な道具を用意せずに、まず試してみたいという場合には、バスタオルを使う方法が手軽。

家にあるバスタオルを数枚用意し、重ねて固めに丸めるか、折りたたんで足の下に置きます。

この方法の利点は、タオルの枚数や巻き方を変えることで、それぞれの高さを自分に最適な状態へ簡単に調整できる点です。

設置する際は、膝の裏からかかとまで、足全体がタオルに乗るようにすると安定します。

柔らかすぎる布団の上よりも、ある程度硬さのあるベッドやマットの上で行うと、姿勢が崩れにくく効果的です。

普段使っているクッションを代用するのもおすすめ

ソファなどで普段使っているクッションを足の下に置くのも、手軽に試せる方法の一つです。

ただし、クッションを選ぶ際には少し注意が必要です。

羽毛などの柔らかすぎる素材のクッションは、足の重みで大きく沈み込んでしまい、適切な高さを保てないことがあります。

また、姿勢が不安定になりがち。

そのため、ある程度の硬さと大きさがあり、足全体をしっかりと支えられるクッションを選ぶのがポイントといえるのではないでしょうか。

なお、高さが足りない場合は、複数のクッションを重ねたり、折りたたんだ座布団と組み合わせたりして調整するのがおすすめ。

まとめ

足を上げて寝ることには、むくみの解消や疲労回復、腰痛の緩和といった健康上のメリットが期待できます。

この効果は、重力によって下半身に滞留した血液やリンパ液の流れを心臓に戻しやすくすることで得られます。

しかし、その実践方法には注意が必要です。

足を高く上げすぎたり、長時間同じ姿勢を続けたりすると、しびれや血行不良、寝返りの阻害による睡眠の質の低下といったデメリットが生じる可能性があるため、無理はしないよう正しく行うことが必要不可欠です。

なお、効果を最大限に引き出すためには、心臓より10〜15cm程度の高さで、就寝前の短時間で行うのが適切。

まずは、専用の足枕やタオルなどを活用し、体に負担のかからない正しい方法を心がけましょう。

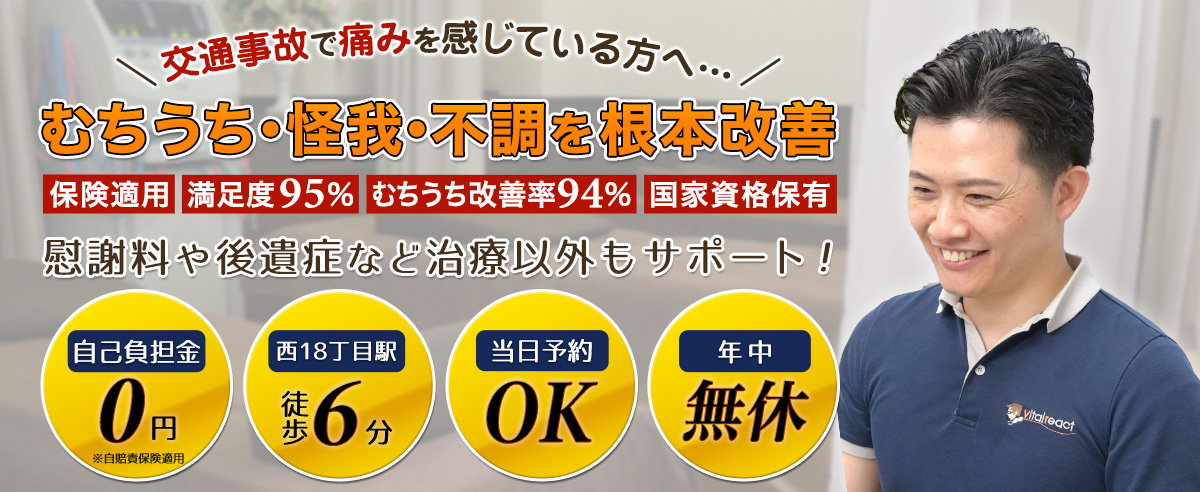

足のだるさやむくみが続くなら、薮下整骨院にご相談ください

足を上げて寝るのは、血流を整えて疲れをやわらげる効果的なセルフケアですが、「毎日やっても重だるさが抜けない」「夕方になるとむくみが戻る」という場合、筋肉や関節のバランスに原因があるかもしれません。

薮下整骨院では、国家資格を持つスタッフが姿勢や筋肉の状態を確認し、血流やリンパの流れを改善する施術を行っています。

自分ではケアしきれない深部のコリや循環の滞りを整えることで、軽くて疲れにくい足を取り戻すことが可能です。

「最近、足が重い」「寝てもスッキリしない」と感じる方は、ぜひ一度薮下整骨院へご相談ください。

💡POINT💡

【薮下整骨院】では足のむくみや腰痛などに関する諸症状のお悩みを抱えた方々への治療実績も多く持っています!

一度相談してみようかな?と思われた際は是非とも薮下整骨院へ、下記お問い合わせよりお気軽にご相談ください♪

↓

薮下整骨院(本厚木・表参道・町田・吉祥寺・札幌円山・つくば市・大分市に開院)