膝の裏を伸ばした際に痛みを感じる場合、その原因は一つとは限りません。

多くは太もも裏の筋肉の硬さが関係していますが、中には膝の関節や神経、血管に問題が隠れている可能性も考えられるため、注意が必要です。

この不快な症状は、日常生活やスポーツ活動に支障をきたすことも少なくありません。

そこで、この記事では、膝裏が痛む際に考えられる原因を詳しく解説し、自分でできる簡単なストレッチ方法、そして医療機関を受診するべき症状の目安について紹介します。

膝を伸ばすと痛い場合に考えられる10の病気や原因

膝を伸ばすと痛いという症状には、スポーツによる筋肉の疲労や損傷、加齢に伴う関節の変化、さらには膝以外の場所に起因するケースも存在するため、痛みの原因を正しく理解することが重要です。

ここでは、膝裏の痛みにつながる可能性のある10の代表的な病気や原因について、それぞれの特徴を解説していきます。

原因1. 太もも裏の筋肉(ハムストリングス)の疲労や損傷

膝裏の痛みの原因として最も一般的とされているのが、太ももの裏側にあるハムストリングスという筋肉の問題です。

この筋肉は骨盤から膝裏にかけて付着しており、膝を曲げる動作や股関節を伸ばす際に重要な役割を果たしており、長時間のデスクワークや立ち仕事、あるいは急な運動によってハムストリングスが硬くなったり、疲労が蓄積したりすると、筋肉の柔軟性が失われます。

その結果、膝を伸ばそうとした際に筋繊維が強く引っ張られ、痛みや張りとして感じられるのです。

特に、運動不足の人が急にスポーツを始めると、もも裏の筋を痛めやすい傾向があります。

原因2. 膝関節のクッション「半月板」が傷ついている

膝関節の中には、大腿骨と脛骨の間でクッションの役割を果たす半月板という軟骨組織があります。

この半月板は、ジャンプの着地や急な方向転換といった動作で強い衝撃が加わることで損傷することがあり、スポーツ中の怪我だけでなく、加齢によって半月板がすり減り、わずかな力で傷つく場合も珍しくありません。

半月板を損傷すると、膝を伸ばした際に痛みや引っかかりを感じたり、特定の角度で膝が動かなくなる「ロッキング」という現象が起きたりするのが一般的で、膝の曲げ伸ばしがスムーズに行えないといった症状を伴うのが特徴です。

原因3. 膝を支える靭帯がダメージを受けている可能性

膝関節は、前十字靭帯、後十字靭帯、内側側副靭帯、外側側副靭帯という4本の強靭な靭帯によって安定性が保たれています。

これらの靭帯は、スポーツ活動中のジャンプや急なストップ、相手選手との接触などによって過度に伸ばされたり、断裂したりすることがあります。

その靭帯を損傷すると、膝を伸ばした際に強い痛みや不安定感(膝がぐらつく感じ)が生じやすくなるのです。

特にスポーツ選手によく見られる前十字靭帯損傷では、受傷時に「ブチッ」という音を感じることもあり、膝に力が入らない、歩行が困難になるといった症状が現れるなど、非常に危険です。

原因4. 加齢とともに軟骨がすり減る変形性膝関節症

変形性膝関節症は、加齢や体重の増加、運動不足などが原因で膝関節の軟骨がすり減り、骨が変形することで痛みや炎症を引き起こす疾患です。

初期段階では、立ち上がりや歩き始めに膝がこわばる、痛むといった症状が見られ、病状が進行すると、膝を完全に伸ばすことが困難になり、安静時にも痛みが続くようになります。

また、関節の変形によってO脚が進行することも特徴の一つです。

膝裏に痛みが集中するケースもあり、階段の上り下りなどで特に痛みを感じやすくなります。

原因5. 膝裏に関節液がたまりこぶができるベーカー嚢腫

ベーカー嚢腫は、膝の関節を包んでいる関節包という袋の一部が、膝の裏側に突き出してこぶ状に腫れる状態です。

関節内で作られた関節液が過剰になり、膝裏に流れ込むことで発生します。

変形性膝関節症や半月板損傷など、膝関節に何らかの炎症性疾患があると合併しやすい傾向があります。

▶︎変形性膝関節症

⇒膝関節のクッションである軟骨が加齢や負担の蓄積などによってすり減り、関節の痛みや変形が生じる病気のこと

▶︎半月板損傷

⇒膝関節内でクッションの役割を果たす「半月板」の一部が欠けたり、亀裂が入ったりする状態のこと

ベーカー嚢腫は、膝裏にピンポン玉ほどの大きさの膨らみができるため、膝を伸ばした際に圧迫感や張り、痛みを感じるのが一般的です。

なお、稀に子供にも発生しますが、原因ははっきりとしておらず、自然に消失する場合が珍しくありません。

原因6. 全身の関節に炎症が起こる関節リウマチ

関節リウマチは、免疫システムの異常によって自分自身の関節を攻撃し、全身の様々な関節に炎症を引き起こす自己免疫疾患です。

一般的に手足の指の関節から発症することが多いですが、膝関節にも症状が現れることが少なくありません。

膝にリウマチの炎症が起きると、膝裏にも痛みや腫れが生じ、特に朝起きた時に関節が動かしにくい「朝のこわばり」が特徴的な症状として挙げられます。

炎症が続くことで関節の軟骨や骨が破壊され、関節の変形をきたす可能性もあるため、適切な治療が欠かせません。

原因7. リンパの流れの悪化によるむくみや痛み

膝の裏側には、老廃物を回収して排出する役割を持つリンパ節が集中しています。

長時間のデスクワークや立ち仕事、運動不足などによってふくらはぎの筋肉の動きが少なくなると、血液やリンパの流れが滞りやすくなります。

その結果、膝裏や足全体に余分な水分や老廃物がたまってむくみが生じるわけです。

このむくみが膝裏の組織を圧迫し、だるさや重さ、膝を伸ばした際の痛みとして感じられるのが一般的です。

特に夕方になると症状が強くなる傾向があり、冷えもリンパの流れを悪化させる一因。

症状が弱い間に、いかにリンパの流れを良くするかが重要といえるでしょう。

原因8. 膝が通常より反りすぎてしまう反張膝

反張膝とは、膝を伸ばした際に、正常な可動域を超えて後ろ側に反ってしまう状態です。

特に、生まれつき関節が柔らかい人や、バレエや体操など特殊な柔軟性が求められる競技を行っている人に見られる傾向があります。

膝が反りすぎることで、膝裏の筋肉や靭帯、関節包といった組織に常に過剰なストレスがかかり、痛みが生じやすくなるため、特定の競技を行っている人は要注意です。

膝を曲げる筋肉であるハムストリングスの筋力不足や、逆に太もも前の筋肉が過剰に発達していることが原因となる場合もあり、不安定感や疲れやすさを伴うこともあります。

原因9. 腰の神経圧迫が引き起こす坐骨神経痛

膝裏の痛みは、必ずしも膝自体に原因があるとは限りません。

例えば、腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症などによって腰の神経が圧迫されると、坐骨神経痛と呼ばれる症状が現れることがあります。

坐骨神経は腰からお尻を通り、足の先まで伸びている太い神経です。

この神経が圧迫されると、その通り道であるお尻や太ももの裏、ふくらはぎ、そして膝の裏にも放散するような痛みやしびれが生じやすくなります。

それらの症状は、前かがみになる、長時間座っているといった特定の動作で痛みが悪化するのが特徴です。

原因10. 長時間同じ姿勢で起こりやすい深部静脈血栓症

深部静脈血栓症は、いわゆるエコノミークラス症候群としても知られ、足の深い部分にある静脈に血の塊(血栓)ができる病気です。

飛行機や車での長距離移動、長時間のデスクワーク、手術後などで体を動かさない状態が続くと発症リスクが高まります。

具体的には、ふくらはぎや膝裏の静脈に血栓ができると、急に片方の足が赤く腫れあがり、痛みや熱感を伴うのが特徴です。

この病気で最も危険なのは、血栓が血流に乗って肺の動脈に詰まる肺塞栓症を引き起こすことで、場合によっては命に関わることもあるため、それぞれ速やかな医療機関の受診が必要となります。

痛みのセルフケアに!膝裏の痛みを和らげる簡単ストレッチ

膝裏の痛みが筋肉の硬さや血行不良に起因している場合、ストレッチやマッサージが症状の緩和に役立つ可能性があります。

特に、長時間の同じ姿勢や運動不足で硬くなりがちな太もも裏やふくらはぎの筋肉をほぐすことで、膝への負担を軽減し、痛みを和らげる効果が期待できるでしょう。

ただし、痛みや腫れが強い場合には、無理に行うと症状を悪化させる可能性があるため注意が必要です。

ここからは、自宅で手軽にできる簡単なストレッチを紹介するので、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。

太ももの裏側を伸ばすハムストリングスストレッチ

ハムストリングスは膝裏の痛みに直接関係しやすい筋肉のため、柔軟性を保つことが重要。

例えば、椅子を使ったストレッチなど、手軽に行えるものがおすすめです。

1:まず、椅子に浅く腰掛け、片方の足を前にまっすぐ伸ばします。

かかとは床につけ、つま先は天井に向けましょう。

2:背筋を伸ばしたまま、骨盤から体を前に倒していくと、太ももの裏側が心地よく伸びるのを感じられるはずです。

3:この状態で20〜30秒間キープし、ゆっくりと元の姿勢に戻します。

その間、呼吸を止めずにリラックスしながら行うのがポイントです。

あとは必要に応じて、何度か繰り返してみてください。

ハムストリングスのストレッチは自宅でも簡単にできるため、無理をしない程度に試してみることをおすすめします。

ふくらはぎの筋肉を効果的にほぐすストレッチ

ふくらはぎの筋肉が硬くなると、足首の動きが悪くなり、結果として膝裏に負担がかかることがあるため、壁を使ったストレッチで、ふくらはぎ全体を効果的に伸ばしましょう。

1:壁から少し離れて立ち、両手を壁につけます。

2:片足を大きく一歩後ろに引き、かかとを床につけたまま、前の足の膝をゆっくりと曲げていきます。

3:後ろに引いた足のふくらはぎが伸びているのを感じながら、20〜30秒間姿勢を保ちます。

なお、ふくらはぎのストレッチは、膝を伸ばした状態と適度に曲げた状態で行うと、ふくらはぎの異なる部分を伸ばすことが可能なため、状況に合わせて調整しながらお試しください。

ストレッチを安全に行うために気をつけたい注意点

ストレッチは痛みの緩和に有効ですが、やり方を間違えると逆効果になることもあります。安全に行うために、いくつかの注意点を守りましょう。

まず、痛みを感じるほど強く伸ばすのは避けてください。

「痛気持ちいい」と感じる程度で止めるのが適切です。

また、反動をつけずに、ゆっくりと息を吐きながら筋肉を伸ばしていくことも重要です。

特に運動後や入浴後など、体が温まっているタイミングで行うと、筋肉が伸びやすく効果的とされています。

もしストレッチ中に強い痛みを感じたり、症状が悪化したりした場合は、すぐに中止することが求められます。

ストレッチで改善しないなら医療機関の受診を検討しよう

ストレッチなどのセルフケアを試しても膝裏の痛みが改善しない場合や、痛みが悪化する場合には、専門家による診断が必要です。

ここでは、病院へ行くべき症状のサインや、何科を受診すればよいかについて解説します。

激しい痛みや腫れなど、すぐに病院へ行くべき症状のサイン

全ての膝裏の痛みがセルフケアで対処できるわけではありません。

特定の症状が見られる場合は、速やかに医療機関を受診することが重要です。

例えば、転んだり捻ったりした後に急に痛み出した場合や、歩けないほどの激しい痛みがある場合は、靭帯損傷や骨折の可能性があります。

また、膝の裏やふくらはぎが赤く腫れて熱を持っている場合は、深部静脈血栓症のサインかもしれません。

膝が完全に伸びない、曲がらないといった可動域の制限がある場合も、半月板損傷などが考えられるため、対処法を専門医にご相談ください。

膝裏の痛みで病院にかかるなら何科を受診すべきか

膝裏の痛みで医療機関を受診する場合、まずは整形外科を受診しましょう。

整形外科は骨や関節、筋肉、靭帯といった運動器全般を専門としている診療科で、問診や触診、画像検査などを用いて痛みの原因を診断してもらえます。

膝の内側が痛む、関節が腫れている、怪我が原因であるといったケースでは、整形外科での診察が必要です。

ただし、朝のこわばりや複数の関節の痛みを伴う場合は、関節リウマチの可能性も考えられるため、リウマチ科や膠原病内科にも診てもらうのが良いでしょう。

判断に迷う場合は、まず整形外科に相談してみてはいかがでしょうか。

まとめ

膝裏を伸ばした際の痛みは、ハムストリングスなどの筋肉疲労から、変形性膝関節症、半月板損傷、ベーカー嚢腫、さらには腰に原因がある坐骨神経痛まで、多岐にわたる要因によって引き起こされます。

症状が軽度であれば、太もも裏やふくらはぎのストレッチが痛みの緩和に有効な場合があります。

しかし、転倒などの怪我がきっかけであったり、激しい痛みや腫れ、熱感を伴ったりする重度の場合、またはセルフケアを行っても症状が改善しない場合は、自己判断せずに整形外科を受診することが重要といえるでしょう。

まずは膝の外側や内側など、痛む部位や症状を医師に詳しく伝え、正確な診断と適切な治療につなげましょう。

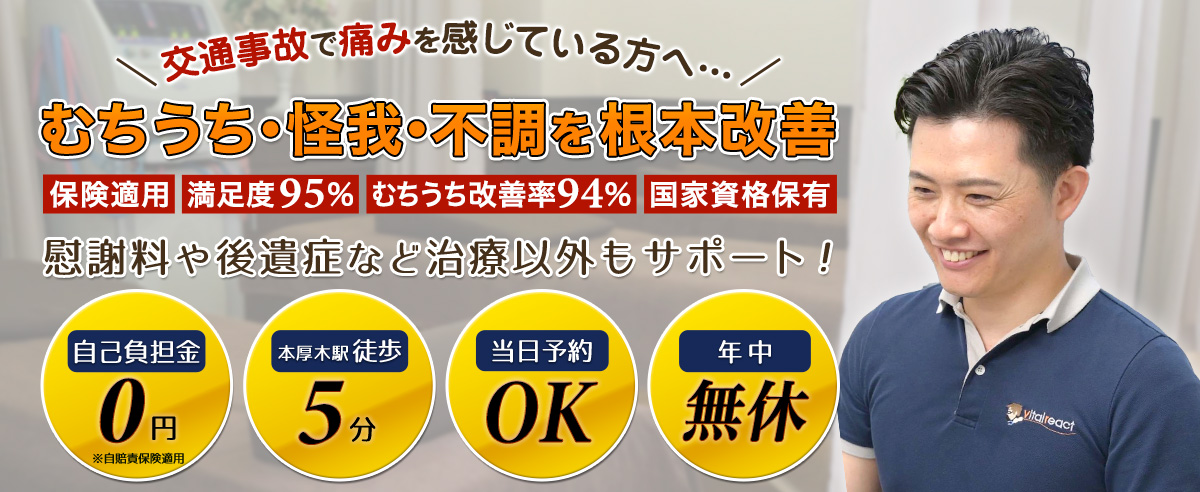

膝裏の痛みでお困りの方へ ―薮下整骨院にご相談ください

「膝を伸ばすと痛いけど、病院に行くほどでもないかも…」と感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実は、こうした違和感の段階でケアを始めることが、早い回復への近道です。

整骨院では、筋肉や関節、姿勢のバランスを丁寧にチェックし、ストレッチや手技で原因にアプローチします。

痛みの再発を防ぐ体づくりまでサポートできるのも特徴です。

膝裏の痛みが続く、ストレッチしても改善しない…そんなときは、まずは気軽に薮下整骨院へご相談ください。